公開から少し間が空いてしまいましたが、

WinObjCについて触れてみたので、感想を書いておこうと思います。

WinObjCとは

Microsoftが公開している、Windows上でObjective-C(iOS)のソースコードをコンパイルできるようにする、ブリッジモジュールの事です。

https://github.com/Microsoft/WinObjC/

今のところプレビュー版で、ARM向けのバイナリが生成できないなど、色々と制約はあります。

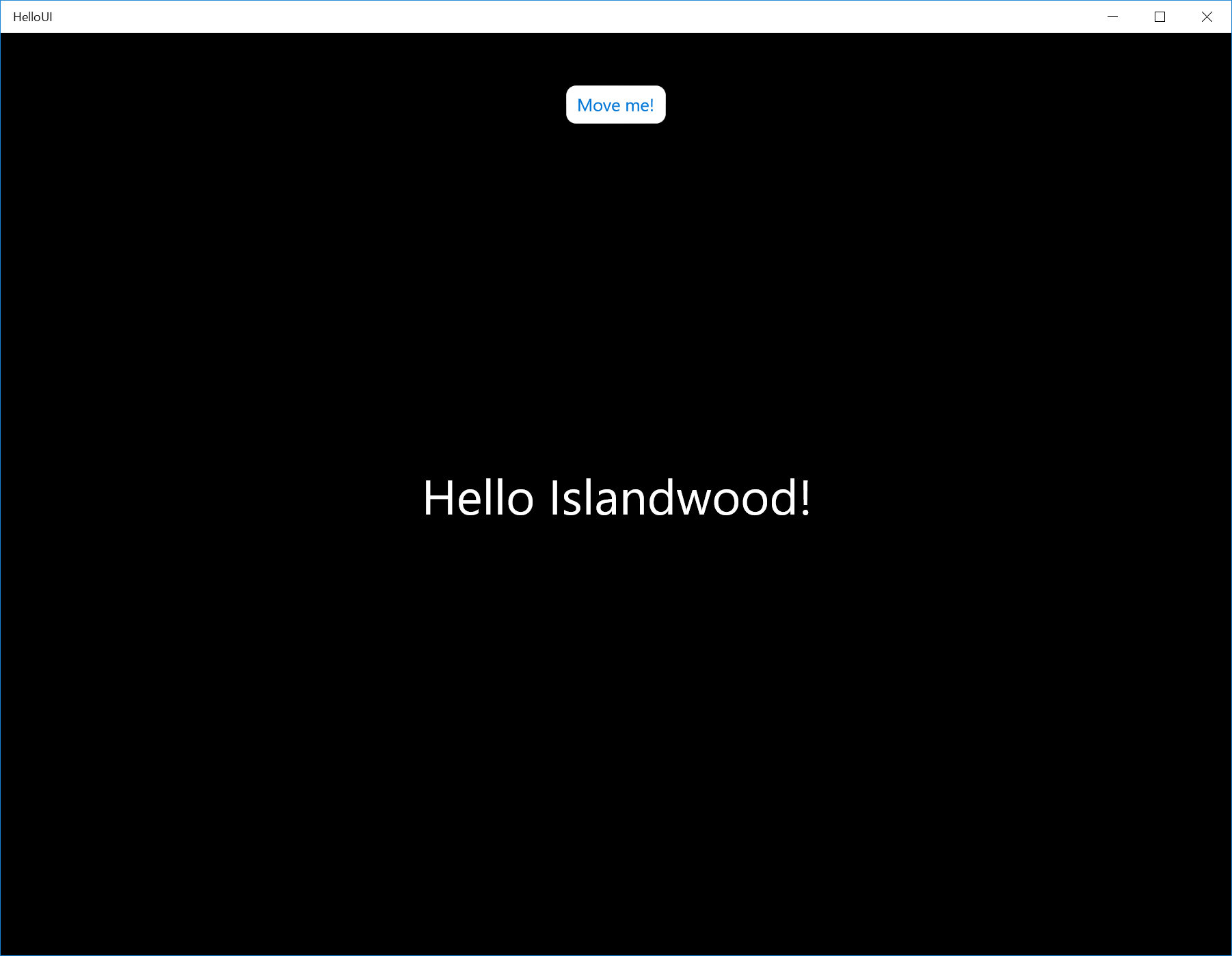

サンプルの動かし型

前述のgithubからSDK一式zipをダウンロードして展開し、

VisualStudio2015でソリューションファイルを開き、ビルドして実行するだけです。動かすだけなら超簡単だった。

ちゃんと.mファイルを修正すると、その通りバイナリにも反映されています。

そして、Objective-Cのコードにバグを仕込むと、コンパイル時にちゃんと検出してくれています。

イケてるところ

- Windows上でiOSアプリの動作確認ができる。(これが最重要ですねw)

- VisualStudioで設定したブレークポイントでちゃんとブレークできる。

- C++なんかと同様、ブレーク時点でのイミディエイトウィンドウで変数の値を確認できる。

微妙なところ

- UIコンポーネントのサンプルもあったけれど、iOSとはデザインが微妙に異なるため、見た目の確認には厳しいかも。

- Objective-Cのコードに合わせてエディタがハイライトされない。

- IntelliSenseやフォーマッター、関数・クラス定義へのジャンプもできない。

- 動的なシンタックスエラーチェックなどもできない。

まだプレビュー版なので、正式版に期待といったところでしょうか。

VisualStudioで開発できるようにするからには、IDEのサポートも期待したいところです。

ちなみに、サンプルの範囲で確認しただけなので、ライブラリの利用は試していません。